Favaloro inició su labor profesional en una Unidad Sanitaria de Magdalena. Fueron los primeros seis meses de la carrera del prestigioso médico platense.

En la media tarde del pueblo de Hipólito Vieytes, partido de Magdalena, el silencio sólo es interrumpido por el paso apresurado de una camioneta que atraviesa la calle 5 levantando una polvareda delante de la puerta de la Unidad Sanitaria municipal.

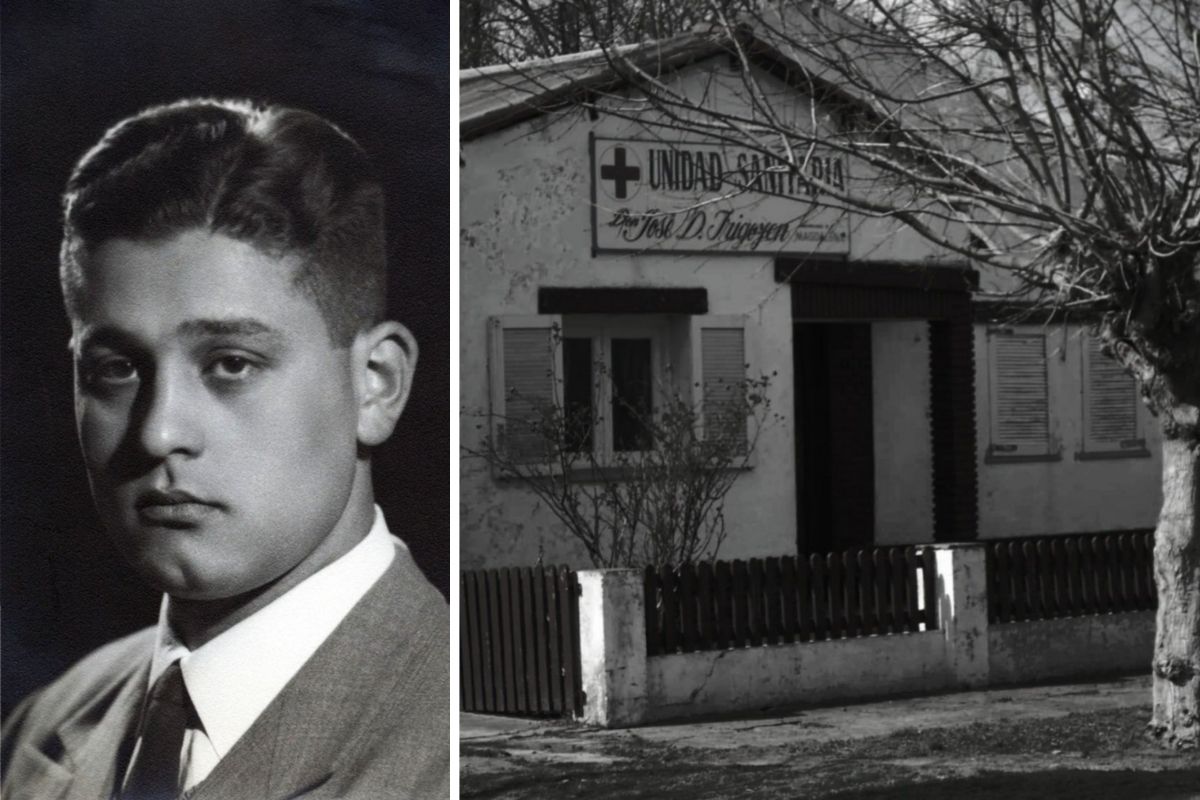

En el sosiego de ese paisaje bucólico y frente a la estación del viejo ferrocarril, inactiva desde haca más de tres décadas, hay un hito prácticamente desconocido en la historia del afamado cardiocirujano René Favaloro: hace más de siete décadas, el creador del procedimiento del bypass coronario, estrenó en esa salita su diploma de médico.

Apenas trabajó en el centro de salud de Vieytes durante seis meses hasta que, en mayo de 1950, decidió aceptar un empleo temporario y se instaló en Jacinto Aráuz en la provincia de La Pampa para reemplazar al médico del lugar, que se retiró por estar enfermo. El dato es tan poco conocido que ni siquiera se menciona en la semblanza biográfica de la Fundación Favaloro.

Pero es necesario rebobinar la historia hasta la mañana del 2 de agosto de 1949 cuando el joven Favaloro, hijo de un carpintero y una modista y criado en el barrio El Mondongo, alzó su mano derecha y apoyó la izquierda sobre el corazón para recitar el juramento hipocrático. En ese acto emblemático se comprometió a ejercer con ética la profesión para la que se había formado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata.

Había sido uno de los mejores alumnos de su promoción y completó sus prácticas del internado (un régimen muy similar a lo que hoy se llama residencia) en el Policlínico General San Martín, donde, según sus planes, pensaba seguir trabajando y ejercer la docencia. Sin embargo, las cosas se dieron de otro modo.

Desde hacía un tiempo, la Fundación Eva Perón había asumido la realización de obras en centros sanitarios en todo el país. Una de las obras más importantes de aquella época fue la construcción del Pabellón Central del Policlínico.

Empujada por el crecimiento de la demanda, la ampliación de las instalaciones elevó a 900 el número de camas de internación. También se puso en marcha la escuela de Enfermería, que incorporó a la actividad a miles de mujeres en todo el país. Ese proceso, que permitió un incremento en el número de puestos de trabajo en el nosocomio, incluidas nuevas plazas para médicos, se había profundizado a principios de 1949, cuando el sanitarista y neurocirujano Ramón Carrillo fue designado como primer titular del flamante Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la Nación.

Su plan de mejora de la salud de la población, a partir de lo que llamó como la “humanización” de la medicina, redundaría en un sensible incremento de la oferta hospitalaria en las principales ciudades del país.

En ese contexto, la graduación y la terminación del internado coincidieron con la apertura de una vacante de médico auxiliar con carácter interino, a la que Favaloro accedió gracias a sus destacados antecedentes. Unos meses después le comunicaron que se había dispuesto su confirmación en el cargo. Se presentó en uno de los despachos de dirección, entonces a cargo de Homero Osácar.

–¿Cómo le va, Favaloro? Pase, sientesé, por favor –le indicó el directivo que lo recibió, a quien Favaloro nunca identificó con nombre y apellido–. Tenemos muy buenas noticias para darle. Se ha producido un puesto para médico de guardia y por su buen desempeño le corresponde a usted, por eso hemos decidido confirmarlo. ¡Felicitaciones!

–Gracias, doctor, qué alegría me da. Sobre todo a mis padres, que han hecho un enorme esfuerzo para que yo pudiera llegar hasta acá –dijo René, sin poder ocultar la emoción.

–Vamos, hombre, no sea humilde. Sus calificaciones han sido sobresalientes. Usted ha demostrado una gran entrega, lo cual para nosotros es muy valorable. Hágame el favor, rellene estos papeles y pase por la administración.

Sin levantarse de la silla, René leyó detenidamente el formulario. Advirtió que además de completar sus datos personales debía dar fe de su adhesión política al gobierno peronista. Alguna vez, el propio Favaloro lo relató de este modo: “En el renglón final debía afirmar que aceptaba la doctrina del gobierno. Del otro lado, debía figurar el aval de algún miembro de trascendencia del partido peronista, quizás algún diputado o senador que corroborara mi declaración”, señaló. Y agregó: “Todos conocían mi manera de pensar, incluyendo el empleado que todo lo relató con voz queda y entrecortada. Le contesté que lo pensaría, pero era indudable que todo estaba muy claro en mi mente”.

Al día siguiente, volvió a la misma oficina.

–Mire, he trabajado mucho, tengo buenos antecedentes, no sé si los mejores, pero esto del certificado político no me gusta nada… Usted sabe bien cómo pienso. No puedo aceptar esta imposición. Discúlpeme, no puedo…–dijo.

–Pero hombre, fíjese bien, este es el trabajo que usted tanto ha esperado. Mire que yo ya hablé con un diputado y me dijo que le va a firmar.

Hubo un silencio breve, tenso. René se puso de pie y se dirigió a la salida. Mientras cerraba la puerta llegó a escuchar la voz crispada del funcionario, que intentaba explicarle que se trataba de las reglas vigentes y que no era un asunto personal.

Desde su paso por el Colegio Nacional en el secundario, Favaloro había tenido una participación muy comprometida en las filas del reformismo y luego, una vez en Medicina, había llegado a ser delegado del Centro de Estudiantes. Esa militancia, que asumía con toda responsabilidad, lo había llevado a enfrentarse con la policía e incluso a caer preso en dos ocasiones.

En rigor, aquel golpe no era su primera decepción. En su momento, su apego a una postura ética le había impedido presentarse a concurso por un cargo de auxiliar en la cátedra de Anatomía Topográfica, donde aún oficiaba de ayudante alumno. Estaba convencido de que dicho cargo era incompatible con el rol de delegado estudiantil para el que había sido electo, pese a que muchas opiniones le marcaban que estaba equivocado, entre otras la del doctor Julio Lyonnet, en ese momento titular de la materia.

Cuando dejó de ser delegado, esperó inútilmente un nuevo llamado a concurso. Mucho tiempo después, ya consagrado como una eminencia de la medicina, escribió sobre su hartazgo ante concursos amañados y la forma como muchos de sus compañeros de entonces se resignaban frente a medidas arbitrarias por temor a sufrir consecuencias. “Como estudiante participé de los movimientos universitarios que lucharon por mantener en nuestro país una línea democrática, de libertad y justicia, contra todo extremismo. Por ello soporté la cárcel por algunos días en dos oportunidades. La mayoría de los estudiantes de esa época éramos profundamente idealistas. No podíamos entender que la dádiva, la demagogia y el acomodo se convirtieran en un estilo de vida”, escribió.

LA SALITA DE VIEYTES

Tras rechazar las condiciones para el empleo, Favaloro salió turbado de las oficinas administrativas del hospital. Acababa de rechazar la oportunidad que había estado buscando por años. Una de las primeras cosas que se le ocurrieron cuando pudo serenarse fue buscar el siempre certero consejo de uno de sus maestros, el profesor José María Mainetti, titular de Clínica Quirúrgica de sexto año y jefe de la Sala V en el Policlínico.

Mainetti era una eminencia que cautivaba a los alumnos por sus cualidades para manejar los instrumentos quirúrgicos. En su cátedra pregonaba que la medicina debía ser entendida como un tridente: tenía algo de ciencia, algo de sacerdocio y algo de arte, decía y acotaba que el profesional debía saber combinar el tiempo dedicado al trabajo para obtener un buen rendimiento económico con un espacio dedicado al ocio que le permitiera desarrollar su espíritu y organizar sus ideas. Además, sostenía que si los adelantos de la medicina no llegaban a todos, no tenían sentido, y que era preciso pensar la actividad, ante todo, como una tarea humanitaria. Un pensamiento que Favaloro hizo suyo.

–Bueno, bueno, mi hijo. Hay cosas peores en la vida y usted tiene un gran porvenir. No se amilane. Está muy bien defender sus ideales, pero a veces en esta vida hay que ser prudente, que es una de las virtudes de la inteligencia –le dijo Mainetti al recibirlo en su despacho, mientras con un ademán cortés le señalaba el camino hacia uno de los sillones.

–No soy un obsecuente. Usted lo sabe –balbuceó Favaloro, compungido, mirando el piso.

–Sí, lo sé; lo sé… –lo cortó el experimentado cirujano–. Mire… déjeme ver; tal vez tenga una salida que le pueda convenir en este momento, al menos en lo inmediato… Justo me preguntaron si tenía alguien para mandar a una salita que se inaugura en Magdalena. Sé que no es una maravilla pero es una buena oportunidad, al menos por un tiempo… ¡Después se verá, mi amigo!

René estaba desesperado. Habló con varios profesores y movió cielo y tierra para acceder a alguna autoridad ministerial. Según el médico Jorge Martín, que fue su compañero de estudios, Favaloro llegó a entrevistarse con el mismísimo ministro de Salud provincial, Carlos Alberto Bocalandro, a quien le habría propuesto la creación de un servicio de cirugía torácica en el Policlínico. En un alarde de diplomacia, Bocalandro, que era médico militar, le respondió que sólo estaría dispuesto a analizar la idea después de que el joven adquiriera mayor experiencia.

Tal como estaban las cosas y sin otras alternativas a la vista, René terminó por aceptar la propuesta de Mainetti.

Una mañana fresca y soleada de fines de octubre de 1949, Favaloro descendió, maletín en mano, en la solitaria estación de Hipólito Vieytes, a unos cuarenta y cinco kilómetros al sur de La Plata.

Apenas pisó el andén, respiró hondo el aire diáfano en aquel escenario bucólico y apacible. Tenía 26 años y toda una carrera por delante, pensó, como consuelo.

El centro de salud municipal estaba a menos de cincuenta metros, frente a las vías. Un poco más allá, un puñado de viviendas se esparcía a los costados de una calle de tierra donde también estaban la escuela N° 11, la capilla de San Benito y el tradicional almacén de Ramos Generales de la familia Gómez. No había mucho más.

La sala, designada con el nombre del Doctor José D. Irigoyen, había sido habilitada en una pequeña casa tipo chalet con techo a dos aguas cuyo frente tenía dos habitaciones conectadas por un estrecho pasillo. La pieza estaba acondicionada como consultorio y la otra se usaba para las tareas administrativas. Las autoridades habían permitido que en la parte trasera de la finca se estableciera la enfermera, Esther Lidia Rodríguez de Eleta, que tenía dos hijos y había quedado viuda. Su hija mayor, Mirta Eleta, que entonces tenía doce años, evoca al médico como un tipo “alto y elegante” y destaca con especial orgullo que ése haya sido su primer destino como médico.

Así, Favaloro estrenó su diploma en aquella salita recién inaugurada donde concurría tres veces por semana: lunes, miércoles y viernes. Llegaba en el tren a las diez de la mañana y partía de regreso a La Plata en el convoy de las cuatro de la tarde. Logró integrarse rápidamente a la comunidad; los hijos de algunos viejos vecinos lo evocaban como un “doctor muy joven” que era “humilde” y “conversador”.

A un costado de la casa, el médico, amante de cultivar la tierra, no tardó en sembrar tomates -que eran su especialidad-, lechugas, ajíes y perejil, con la idea de complementar los almuerzos que le preparaba la enfermera con lo producido en la huerta. En el fondo también plantó varios frutales que aún están en pie.

ACCIDENTE Y NUEVO DESTINO

Disfrutaba mucho de su rol como galeno en esa pequeña comunidad rural aunque más no fueran algunos días a la semana. Se había acostumbrado a repartir la vida entre la paz de Vieytes, la rutina del barrio y el noviazgo con Antonia Delgado, que llevaba varios años y marchaba viento en popa. Fue entonces que su hermano sufrió un grave accidente que cambió abruptamente todo el panorama.

Era diciembre de 1949 y Juan José, que seguía los pasos a René y ya había terminado de cursar el tercer año de Medicina, tenía que sortear el examen final de la materia Anatomía Patológica. Cuando llegó a la facultad advirtió que había olvidado la carpeta con los apuntes de las clases teóricas y todos los trabajos prácticos de la cursada, cuya entrega era un requisito imprescindible para poder rendir. Un compañero se ofreció a llevarlo hasta su casa en moto para que pudiera volver a tiempo. De regreso, a pocas cuadras de la casa de estudios, los muchachos fueron embestidos por un colectivo. El hermano de René llevó la peor parte: además de múltiples fracturas en todo el cuerpo estuvo diez días inconsciente a causa de una conmoción cerebral; cuando despertó, supo que su pierna izquierda había tenido que ser amputada debido al avance de la gangrena. Tiempo después le fue colocada una prótesis que lo acompañaría de por vida.

El citado doctor Martín, que ese día estaba de guardia, recordó que “el muchacho tenía la pierna hecha pedazos: de la rodilla hasta el pie era todo jirones. Hubo que amputarle la pierna. Cuando René lo vio no tenía consuelo. Nunca lo vi llorar tanto como ese día”, rememoró al brindar su testimonio en la biografía escrita en 2014 por Ariel Bibbó, titulada El grito silencioso.

Aquella desgracia sacudió particularmente a René y templó su carácter. Durante unos tres meses participó de las curaciones que permitieron la cicatrización de la herida y los primeros pasos de la rehabilitación de su hermano. También colaboró en la estrategia psicológica diseñada para permitirle a Juan José sobrellevar el shock emocional de la mutilación. Se ocupaba de esa tarea durante largas horas los días que no concurría a la salita de Vieytes.

En ese momento asumió un compromiso mayúsculo que mantendría de por vida: el de velar por su hermano disminuido físicamente. Pensaba que por ser “el mayor de una familia humilde”, como lo explicó más de una vez, debía retribuir de algún modo el esfuerzo de sus padres que le había permitido acceder al estudio y a la posibilidad de forjar una vida con menores restricciones.

UN NUEVO DESTINO

En medio de aquel drama recibió la carta de Manuel Rodríguez Diez, esposo de su tía Ofelia, hermana de su mamá, que vivía en Jacinto Aráuz, un pequeño pueblo perdido del departamento de Hucal en la provincia de La Pampa, unos 200 kilómetros al sur de Santa Rosa y casi en el límite con la provincia de Buenos Aires que traza la ruta 35.

Hombre de campo convertido en influyente comerciante, Manolo, como todos lo llamaban, se había decidido a escribirle luego de enterarse por una de sus hijas, Haydeé, que viajaba frecuentemente a La Plata, de la situación que atravesaba, relegado en Vieytes por sus discrepancias con el partido gobernante. En la misiva le contó que el médico del pueblo, Dardo Rachou Vega, debía instalarse durante un tiempo en la Capital Federal para ser sometido a un tratamiento oncológico, ya que en un estudio realizado en Bahía Blanca le habían detectado un linfoma de Hodgkin.

Pese a ser una alternativa por un período acotado, la propuesta constituía un gran desafío, ya que implicaba dedicación a tiempo completo y mayores responsabilidades. Según la opinión de Rodríguez Diez, era una posibilidad para abrir una nueva perspectiva y, sobre todo, aquilatar experiencia profesional en un pueblo donde contaría con un lugar donde alojarse sin tener que pagar alquiler, además del respaldo familiar frente a cualquier inconveniente que pudiera suscitarse. La decisión no fue sencilla pero, dadas las circunstancias, Favaloro terminó por aceptar el ofrecimiento. Sabía que no tendría otras opciones laborales, al menos hasta que cambiara el gobierno.

Así, luego de asistir durante unos seis meses, Favaloro dejó la salita de Vieytes. Con su partida, la memoria de aquel joven médico recién recibido que se había integrado rápidamente a la comunidad se fue perdiendo. Pero cuando en la década del 70 Favaloro regresó a la Argentina, ya convertido en una eminencia de la medicina mundial, alguien recordó su fugaz paso por el pequeño pueblo bonaerense. En septiembre de 1975 el intendente Homero Barrenese, un productor agropecuario y cooperativista del partido Acción Conservadora de Magdalena, designó a Favaloro, que para entonces ya había comprado un campo en la zona de Julio Arditi, sobre la ruta provincial N° 59, como vecino honorario del distrito. En el acto, realizado en la sala colmada del teatro Español, el médico recibió la distinción de manos de la enfermera Esther, su colaboradora en la unidad sanitaria.

Con el paso del tiempo algunas cosas han cambiado en la salita de Vieytes. En 2014 el edificio fue refaccionado y perdió su antigua fisonomía de chalet. Se incorporó instrumental y se hicieron nuevas dependencias y también se amplió la cochera para permitir el ingreso de una ambulancia. En el consultorio que da a la calle, al que se le ha cambiado el mobiliario, hoy una foto descolorida recuerda el paso fugaz de uno de los médicos más importantes que dio el país.

Fuente: Artículo de Pablo Morosi para 0221